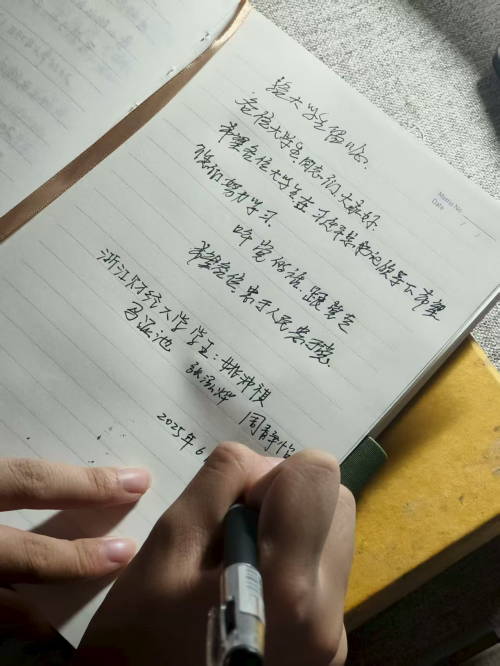

负责老师:温从乐

通讯员:马显池 朱漾宸 周静怡 刘镠 赵家熙 姚沛祺 沈佳敏 张泓烨 吴悠 罗宇廷

引言

2025年暑假,浙江财经大学以“赓续红色薪火,铸绘共富宏图”为主题组织开展暑期社会实践,引导广大青年学子走出校园,将论文写在祖国大地上。共计有3位学工线辅导员、党员教师带领10余名同学组成实践团队,围绕“革命精神”“红色文旅”“乡村振兴”等重点方向,奔赴省内浙西南红色老区,在社会课堂中“受教育、长才干、做贡献”,在服务国家战略和人民需求的生动实践中书写新时代的“青春实践答卷”。

踏浪而行:实践路上的足迹与回响

(1)丽水市莲都区

实践小队第一站是丽水市莲都区,以浙西南革命根据地纪念馆、北乡革命根据地纪念馆、浙江铁工厂旧址为调研核心。

2025年6月20日上午,团队成员系统参观了浙西南革命根据地纪念馆。浙西南革命根据地纪念馆凭借优越地理位置(距高铁站4公里、市中心200米),成为周边中小学(梅山中学、刘英小学等)研学高频地。馆内通过300余件文物、200多幅历史照片及VR互动等现代技术,再现1935-1949年浙西南革命历程,凸显“忠诚使命、求是挺进、植根人民”精神内核。团队成员了解到纪念馆目前推进智慧博物馆建设,但面临文物数字化资金不足等挑战,计划开发特色研学课程并联动其他红色景区。

图1团队成员参观浙西南革命纪念馆

6月20日下午,团队前往仙渡,北乡革命纪念馆负责人熊浩成带领团队成员参观了北乡革命纪念馆。熊老师已担任北乡革命纪念馆的红色讲解员两年时间,因对红色文化的热爱而加入纪念馆团队,致力于向游客,尤其是青少年传递革命历史。

纪念馆年均接待团队超250批次,研学活动尤为受欢迎。令熊老师印象深刻的是,曾有丽水小学的家长全程陪同孩子聆听红色故事,帮助下一代理解今日生活的来之不易。游客最感兴趣的是馆内丰富的文物与红色历史,包括当年留下来的老物件和革命先辈的英勇事迹。为加大红色精神传承发展力度,纪念馆正积极推进数字文旅,如计划推出“数字地图”小程序,结合卡通IP形象实现“云逛展”,并联动非遗馆等周边资源。熊老师透露说,文创产品已通过合作设计公司落地,未来将开发手办、盲盒等新形式,进一步挖掘本土红色文化与非遗故事。

图 2团队成员参观北乡革命纪念馆

6月21日,团队前往大港头镇,走进浙江铁工厂旧址纪念馆,对话88岁的的铁工厂管理员樊寿康老人。

图 3 团队成员访谈浙江铁工厂旧址纪念馆负责人樊老

樊老退休前是一名中学历史老师,对地方革命史有着深厚研究。这位曾执教中学历史的老教师,用二十年坚守将这座承载浙西南工人记忆的红色遗址转化为了革命教育基地。他颤颤巍巍地走在纪念馆内,指着当年铁工厂生产的、被游击队打出仅剩弹壳的子弹,和各种土枪零件向团队成员介绍着。馆内133枚勋章、老式火枪等文物,见证抗战时期工人“用铁锤造枪炮”的壮举。

谈及建馆的历程,老人反复提到“没有钱”的困境。2007年旧址面临拆除时,他自掏积蓄、奔走呼吁,甚至动用老工友免费参与修缮。最令他动容的是一位匿名老党员捐出丈夫的工厂纪念章,“这是用生命换来的见证”,如今成为镇馆之宝。尽管浙江铁工厂旧址纪念馆年接待游客仅200余人,樊老坚持保留原貌:“新房子没有历史的味道”。老人坚持用坚守让年轻人理解“每颗铆钉背后的故事”。

图 4团队成员与浙江铁工厂旧址纪念馆负责人合照

(2)丽水市遂昌县

实践小队第二站奔赴丽水市遂昌县。团队以王村口镇、大柘镇为核心调研地,通过访谈村民、走访基层政府、参观革命遗址等方式,多维度考察红色革命老区的现状、红色文旅等创新模式的推进成果。

6月23日,团队来到王村口镇,成员们访谈月光山路口小卖部阿姨了解到王村口的红色文旅发展起来,村的形象因此改变了,这些房子都是在那之后翻新过刷漆过的。

图 5团队成员访谈王村口镇月光山路口小卖部阿姨

从兰梅英超市的阿姨、日用品店的叔叔、老邱渔具店老板口中,团队成员了解到王村口镇红旅发展后一个明显的变化:人变多了,比起以前有更多的游客来到这里。同时,红旅发展对于就业相关问题村民们的普遍感受是没有明显改变周围人的就业方向的选择,没有明显解决就业问题。

图 6 遂昌革命纪念馆内朱老画像

6月25日,团队前往大柘镇,参观完遂昌革命纪念馆后,成员们见到了老馆长朱宗鹤老人。作为“丽水之干”杰出人物和“最美浙江人-浙江骄傲”提名者,朱老向团队成员讲述了自己坚持升国旗19年的内心坚守、修缮泉湖寺革命遗址的初心和遇到的困难,朱老用平凡的日常,诠释不平凡的一诺千金。

朱老聊到遂昌县党委书记打算把管理泉湖寺的任务交给他时,他这样说:“共产党员先苦后甜,吃苦在前,享受在后”;当杭州政府人员八点赶到遂昌革命纪念馆只为亲眼看一次朱老升旗时,他这样说:“那个精神太可贵,党和人民这样相信我,我工作半点不敢马虎”。

图 7 团队成员访谈朱老

(3)温州市苍南县

图 8 红军纪念馆工作人员带领团队成员参观

实践小队第三站走进温州市苍南县五凤乡,见证村民们用实际行动守护革命记忆,自发出钱出力、参与建设的革命纪念碑和纪念馆。

团队成员从静静矗立在曾经的临时省委机关驻地旁的革命纪念碑感悟革命牺牲的层级与精神传承的脉络。来到2019年建成的红军纪念馆,这是浙南游击战争历史的重要载体,团队成员通过对馆内工作人员的采访,调研发现:五凤乡红色遗址年均接待研学团队超800批次,但面临专业讲解员短缺、文物修复资金不足等问题。

7月12日,实践团队前往五凤茶基地,深入茶山考察发现,五凤乡依托600米海拔的雾茶核心产区(年均雾日超100天),将1200亩茶园纳入认养体系。“我们的茶山认养模式,就像点套餐一样灵活——5880元认养一亩,8880元认养两亩,企业单位不仅能收获茶叶,还能来这儿团建采茶。”五凤乡村集体负责人向团队介绍道。这种“集体+企事业单位+农户”的三方合作机制,被当地人称为“五凤共富模式”。

图 9 团队成员考察五凤茶基地

“五凤的优势,在于红色基因能‘点亮’绿色资源。”乡党委书记在座谈会上强调。团队通过对比分析发现,当地已形成“红色教育+茶旅观光”的融合雏形:游客参观纪念碑后,可前往“山清水秀”村品鉴老土红茶,搭配山泉水冲泡的茶汤自带奶茶香气,成为文旅打卡亮点。

声入心田:前辈们的嘱托与期许

在走访中,团队成员有幸聆听了长辈与基层工作者的心里话。满头银发的朱老郑重叮嘱:“大学生要努力学习,听党话跟党走,忠于人民忠于党。”

图 10朱宗鹤老先生寄语

而忙碌在岗位上的吕老师则鼓励道:“当代年轻人要传承红色基因,争做民族复兴、强国建设的新时代‘挺进师’。”

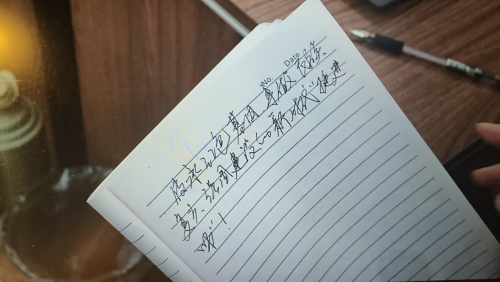

图 11 红色研学机构吕老师寄语

图 12工作人员寄语

王村口空军纪念馆工作人员,王村口和大柘镇政府工作人员们也给出了他们的忠告。这些朴素的寄语,像夏日里的一阵清风,让团队成员们在实践中更明白:青春的成长,既要抬头看远方,更要低头踩实路。

红旅织梦:宣传片里的振兴长卷

浙江财经大学 “赓续红色薪火,铸绘共富宏图” 实践团在暑期于丽水莲都、丽水遂昌、温州苍南等地开展了实地走访、数据调研、村民访谈等实践活动。在实践过程中,团队深入浙西南革命老区的红色遗址与乡村振兴示范点,访谈了扎根基层的致富带头人、红色文旅从业者及当地村民,系统梳理了浙西南红色文旅资源开发与乡村共同富裕建设的联动路径,最终决定以纪实短片的形式呈现此次实践成果,力求生动展现红旅产业带动就业增收、盘活乡村资源的实效,进一步号召社会关注红旅赋能共富的价值。同时,纪实短片的末尾还详细介绍了实践团为助推红旅发展、助力共富建设,在调研期间开展的系列配套宣传工作:如面向村民的红旅知识宣讲会、向帮扶单位致送的感谢信,以及在新媒体平台刊发的实践报道等。

图 13 实践团调研宣传视频

图14实践团调研宣传视频截图

新程擘画:研学与振兴的蓝图

团队下一步计划进行红色研学路线系统化设计与落地,整合四地红色资源(如王村口镇浙西南革命根据地旧址、五凤乡红色交通线遗址等),串联历史场景、英雄故事与实地体验,设计3条差异化研学路线——“革命足迹追寻线”(重走战斗遗址)、“红色精神传承线”(联动纪念馆与老党员访谈)、“红旅融合体验线”(结合当地非遗、农耕文化),每条路线配套详细手册(含历史背景、互动任务、安全指引);进行资源联动,与当地政府、纪念馆、村委对接,洽谈路线合作运营模式,推动研学基地挂牌,培训20名本地“红色讲解员”(优先吸纳村民参与,助力增收);进行推广测试,联合高校、中小学开展路线试点研学活动,收集反馈优化细节,同步制作路线宣传短视频(突出“沉浸式红色教育”特色),通过抖音、微信公众号等平台推广。

团队也将推进乡村振兴策划书转化与项目实施,在莲都区依托城郊区位,推动“红色研学+民宿”联动,协助民宿设计红色主题客房、红色餐饮(如“忆苦思甜”套餐);在王村口镇结合革命老区品牌,开发红色文创产品(如印有战斗故事的笔记本、徽章),对接电商平台拓宽销售渠道;在大柘镇利用茶产业基础,设计“红色研学+采茶体验”项目,联动茶企推出研学定制茶礼;在五凤乡挖掘红色交通线故事,打造“重走交通线”徒步路线,配套建设休憩驿站(由村民经营小卖部、补给点)。

推荐阅读:

(正文已结束)

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏 手机

手机